目次

はじめに:民泊からホテルへの転用が注目される背景

ここ数年、民泊市場は急速に拡大し、個人オーナーや法人を問わず、多数の宿泊施設が誕生してきました。しかし、コロナ禍での訪日外国人客の激減、さらに規制強化や法制度の見直しも相次ぎ、民泊運営の収益性・安定性に疑問を感じる事業者も少なくありません。こうした流れの中で、より制度基盤が安定し、かつ営業日数の制限を受けにくい「ホテル事業」への転用が、戦略的な選択肢として注目されています。本コラムでは、民泊施設をホテルへ転用する際の実践的なポイントと、注意すべき制度・法改正も含めて解説します。

民泊とホテルの違いを制度面・サービス面で正しく理解する

まずはそれぞれの違いを理解し、転用の際に必要な情報を精査しておくことが大切です。ここでは民泊とホテルの違いについて2つの観点からご紹介いたします。

法制度の違い:民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法

民泊新法(住宅宿泊事業法)

民泊は原則として住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)によって規制されます。この制度では、営業日数の上限が【年間180日以内】に定められており、自治体ごとにさらに厳しい制限を設ける例もあります。また、届出制を採用しており、事業を開始するには関係自治体への届出が必要です。

加えて、民泊新法では「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3者を位置付け、それぞれに義務を課す仕組みになっています。

旅館業法

一方、ホテル運営には旅館業法に基づく営業許可が必要で、「簡易宿所営業」「旅館・ホテル営業」などに分類されます。営業日数の制限は基本的にありません。ただし、構造設備、建築基準、消防法、避難経路、採光・換気・遮音などの要求が厳格であり、帳場機能(フロント)やスタッフ配置、防犯・衛生管理などの義務も生じます。

さらに、令和5年(2023年)12月13日に旅館業法が改正され、宿泊者からの過度な要求(カスタマーハラスメント)に対して、一定要件下で宿泊拒否できる制度が導入されました。また、2025年4月には建築基準法が改正され、違法な民泊運営への罰則強化や立入検査の拡充、用途変更手続きの見直し、省エネ基準の適合義務化などが導入されます。この改正は、再建築不可物件などの問題を抱える物件での違法民泊リスクを高め、合法性の確保をいっそう重要とするものです。

改正後は「運営代行」の活用がより重要に

2025年以降の法改正によって、民泊・ホテルを問わず、施設運営の法令遵守や管理体制の整備がこれまで以上に求められるようになります。特に小規模運営や個人オーナーの場合、建築・消防・衛生・宿泊者対応などをすべて自力で管理するのは現実的に困難です。

こうした背景から、ホテル運営代行や宿泊運営コンサルティングの活用が急速に広がっています。運営代行会社は、法令に準拠した運営体制の構築や行政手続きのサポート、清掃・スタッフ管理・料金調整なども一括して代行できるため、リスクを最小限に抑えながら安定した収益化を実現できます。

今後は、オーナー自身が運営実務に踏み込むよりも、専門性の高いパートナーと協働して“法改正対応型の運営モデル”を確立することが、競争力維持のカギとなるでしょう。

また、2025年からは 住宅宿泊管理業者の登録要件が緩和され、従来より参入障壁が低くなったという動きもあります(登録実務講習制度の導入等)。この流れは、地方や小規模な施設でも運営体制を整えやすくする方向性を指し示しています。

サービスの違い:提供品質と対応水準

民泊では、無人チェックイン、簡素な清掃、オーナーとの直接コンタクトなど、比較的カジュアルな宿泊体験が主流です。サービス品質より“住居感覚”や“ローカル体験”が重視されることも多いでしょう。

一方、ホテルでは 24時間対応フロント、定期清掃、セキュリティ、快適性維持、多言語対応、緊急時対応能力など、より高い品質と対応力が求められます。特にビジネス客やインバウンド観光客をターゲットにする場合、言語対応やトラブル処理などが運営の鍵を握ります。そのため、スタッフ教育・体制構築・マニュアル整備・CS(顧客満足度)管理など、運営体制そのものを高度化する必要があります。

これらの違いを正しく理解することが、転用可否判断や事業計画設計の前提条件となります。

民泊からホテル転用を成功させるための3つの視点(+チェック項目)

民泊からホテルへの転用を成功させるためには、単なる許認可の取得や施設改修にとどまらず、立地や市場ニーズ、サービス体制に至るまで多角的な視点での検討が欠かせません。ここでは、実務面で重要となる3つの視点を詳しく解説します。あわせて、実施前に確認すべきチェック項目もご紹介します。

1. 立地と市場ニーズの再評価

ホテル業は、民泊以上に立地条件の影響を強く受けます。観光地、ビジネス地区、主要駅・空港付近など、ターゲット層を見据えた立地かどうかを改めて評価しましょう。競合ホテルの稼働率、料金相場、レビュー傾向も調査し、自施設の差別化ポイント(眺望、デザイン、テーマ、ブランド性など)を把握することが必須です。

チェック項目|立地と市場ニーズの再評価

- 交通アクセス、近隣施設、ランドマークなどの利便性が高いか

- 競合ホテル・宿泊施設の定量データ(稼働率、価格、レビュー)を収集済みか

- 自施設の強み(景観・テーマ性・独自性など)が明確か

- 想定顧客セグメント(観光/ビジネス/家族など)と立地の整合性が取れているか

ホテル業は立地に大きく左右されます。観光地・ビジネス街・主要駅近くなど、ターゲット層のニーズに合致しているかを再評価しましょう。また、競合ホテルの価格帯や稼働率もリサーチし、差別化できる要素(デザイン、サービス、テーマ性など)を見出すことが重要です。

2. 施設の設備・構造適合性と改修必要性

多くの民泊施設は住宅基準で設計されており、旅館業法基準を満たすには大幅な改修が必要なケースがあります。フロント設置、廊下幅・出入口改修、避難経路確保、遮音性能強化、客室換気・採光条件など、専門家のチェックを受けながら基準適合性を整理することが重要です。

チェック項目|施設の設備・構造チェックと改修の必要性

- フロント(帳場)およびロビー空間を設置可能か

- 消防設備・避難設備(自動火災報知器、誘導灯、非常経路表示など)が基準を満たすか

- 客室面積、窓・換気・採光などの要件をクリアできるか

- 隣接住戸との遮音・プライバシー確保は十分か

- バリアフリー対応、共用施設整備は必要か

- 既存設備の使い回し可能性と投資対効果を検証しているか

既存の民泊施設が旅館業法の基準を満たしていない場合、消防設備やフロントの設置、間取りの変更など大規模な改修が必要になる可能性があります。改修計画を立てる際は、行政相談、建築士や施工会社、旅館業許可経験者の協力を得て、費用とスケジュールの最適化を図りましょう。

3. 運営体制の設計とスタッフ教育

ホテルでは「ヒト」がそのまま価値を左右します。24時間対応体制、多言語対応能力、チェックイン/チェックアウト管理、クレーム対応能力などが不可欠です。内部で十分な人材が得られない場合、外部委託も現実的な選択肢となります。

チェック項目|運営体制の見直しとスタッフ教育

- 24時間対応可能な人員配置が成立するか

- 多言語対応スタッフの確保または育成方針があるか

- 接客・マナー・トラブル対応などの研修体制の整備

- 外部清掃会社、フロント代行、運営代行会社との提携可能性検討

- カスタマーサービス(CS)測定・改善体制(アンケート、レビュー管理等)の導入

ホテル転用後は、24時間対応体制や多言語対応、接客品質の向上などが求められます。外部のホテル運営代行会社やコンサルタントと連携することで、スムーズな移行が可能です。スタッフの再教育や業務マニュアルの整備も早い段階で進める必要があります。

実践ステップ:民泊からホテル転用までの流れ(5段階)

ここでは、実際に民泊からホテル事業へと転用する際の具体的なステップを順を追って解説します。思い付きや単なる改装工事だけでは成功にはつながりません。法律や市場の調査、改修、運営体制の構築、集客戦略まで、段階的に準備を進めることが求められます。以下のステップを参考に、実行可能なプランを策定していきましょう。

ステップ1:現状分析と市場調査

まずは自社物件のポテンシャルを冷静に分析しましょう。民泊としての稼働状況、顧客レビュー、設備の状態、稼働日数の制限などを洗い出し、ホテルとして転用できるかどうかを総合的に判断します。 加えて、地域の競合ホテルの数、稼働率、価格帯、ターゲット層、レビュー評価などをリサーチし、自社がどう差別化できるかの仮説を立てます。

現状分析と市場調査について《ポイント》

- 自施設のレビューやクレーム分析

- 周辺ホテルとの価格・サービス比較

- ターゲット客層(観光/ビジネス/インバウンド)の絞り込み

まずは自社物件のポテンシャルを冷静に分析しましょう。立地、稼働率、レビュー、設備などを洗い出し、ホテル業として成り立つ可能性を検討します。同時に地域のホテル市場を調査し、過当競争になっていないかを確認します。

ステップ2:行政手続きと許認可の取得

次に、ホテルとして営業するための法的手続きを開始します。必要なのは旅館業法に基づく営業許可の取得です。そのためには、保健所、消防署、建築指導課など複数の関係機関への申請・相談が必要になります。 申請には建築図面、施設の用途変更に関する書類、消防設備の図面など専門的な書類も求められるため、建築士や行政書士との連携を検討しましょう。

行政手続きと許認可について《ポイント》

- 営業形態(簡易宿所・旅館業など)の決定

- 必要書類の収集と提出スケジュールの管理

- 行政窓口との事前相談と確認

旅館業許可の取得には、地域の保健所や消防署などのチェックが必要です。必要書類の準備や図面の提出など、煩雑な手続きがあるため、行政書士や建築士のサポートを受けるとスムーズです。

ステップ3:施設の改修と備品導入

旅館業の基準を満たすために、必要な施設改修を実施します。フロントやロビーの設置、廊下やドア幅の調整、遮音性の向上、消防設備の追加、避難経路の確保などが主な対象です。 さらに、ベッドや寝具、アメニティ、家具などの備品もホテル基準にあわせて導入する必要があります。

施設の改修と備品導入について《ポイント》

- 改修工事の優先順位付け(法的要件 vs 快適性)

- 設備投資にかかる費用対効果の精査

- 顧客体験を向上させる内装・デザインへの配慮

ホテル仕様にリノベーションする場合は、予算とスケジュールを明確に立てることが重要です。エントランスやロビー、フロント設備、共用スペース、ベッドやアメニティの質など、顧客満足度を左右するポイントは多岐に渡ります。

ステップ4:スタッフ採用と教育体制の構築

ホテルではサービス品質が顧客満足度に直結します。必要な人員数や役割を洗い出し、採用と研修を並行して進めましょう。多言語対応や接客経験のあるスタッフを確保することが理想です。 また、業務マニュアルや接遇マナー、緊急対応フローなどの教育体制の整備も不可欠です。

スタッフ採用と教育体制の構築について《ポイント》

- 役職ごとの人員配置計画(フロント、清掃、マネジメントなど)

- 初期研修プログラムの作成と継続教育体制

- 外注(清掃会社、フロント代行など)活用の検討

運営開始に向けて、必要なスタッフの採用・教育を進めます。特に外国人対応が想定される場合、多言語スキルや文化的配慮ができるスタッフの確保が重要です。接客マナーやトラブル対応などの研修も実施しましょう。

ステップ5:集客チャネルと販売戦略の見直し

ホテルでは安定した稼働率を維持するために、多角的な集客戦略が求められます。OTA(楽天トラベル・じゃらん・Booking.comなど)への掲載はもちろん、自社サイトでの直販強化、SNSを活用したブランディング、企業向けの法人契約なども効果的です。 宿泊プランや料金設定は、競合分析と自施設の強みを踏まえて柔軟に調整しましょう。

集客チャネルと販売戦略の見直しについて《ポイント》

- 複数のOTA掲載による販路拡大

- 自社サイト予約導線と特典の最適化

- シーズン・イベントごとのプラン企画

民泊とホテルでは、集客のアプローチが異なります。OTA(オンライン旅行代理店)や自社公式サイト、SNS活用、法人向けプランなど、複数のチャネルを活用した販売戦略が求められます。また、宿泊プランや料金設定の最適化も並行して行いましょう。

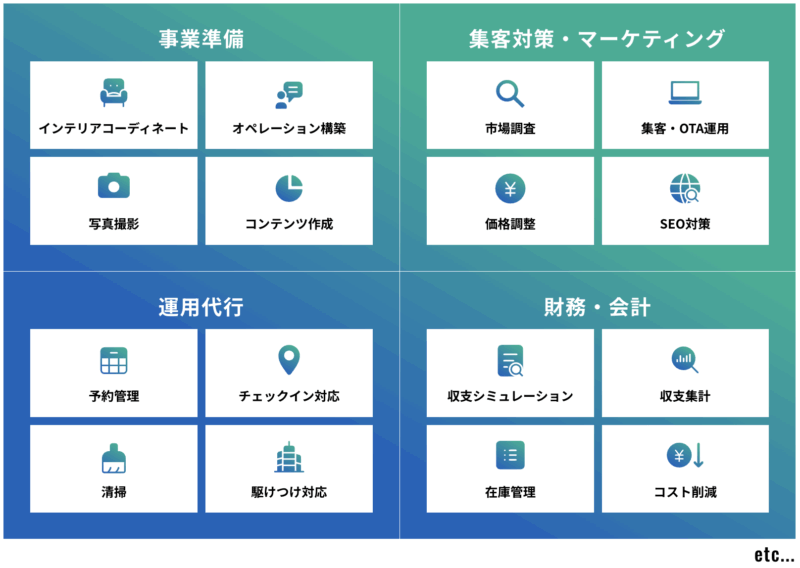

ホテル運営代行サービスをうまく活用しよう

ホテル事業への転用において、運営ノウハウや人材の確保に課題を感じる事業者は少なくありません。初めてホテル業に参入する場合や、限られた人員での運営を考えている場合には、ホテル運営代行サービスの活用を積極的に検討すべきです。

運営代行会社は、フロント業務、清掃・リネン管理、料金設定、OTA(オンライン旅行代理店)対応、クレーム対応、レビュー管理など、煩雑で専門性の高い業務を一括して請け負ってくれます。また、実績豊富な会社であれば、開業前の準備段階から相談に乗ってくれるケースもあり、設備仕様や運営計画の最適化にも貢献してくれます。

運営代行サービスを導入する際に押さえておきたいポイント

- 01|対応可能な業務範囲はどこまでか(清掃、集客、価格調整、顧客対応など)

- 02|これまでの運営実績や導入施設の評判は良好か

- 03|自施設のターゲット層や立地に合った運営戦略を提案してくれるか

- 04|契約形態(固定報酬型・成果報酬型など)は自社に適しているか

- 05|初期費用や月額費用などコスト面に納得できるか

ホテル運営代行は「委託=任せきり」ではなく、自社の戦略に合ったパートナーと二人三脚で成長を目指すものです。自社の強みと弱みを客観的に見つめた上で、最適な代行会社を選び、収益最大化と運営安定化の両立を図りましょう。

まとめ:宿泊施設の転用はチャンス、だが慎重かつ戦略的に。

民泊施設をホテルへ転用することは、適切に実行すれば収益性と安定性をもたらす魅力的な戦略です。ただし、法制度、改正動向、初期投資、運営体制リスクなど複雑な要素が絡むため、準備段階から慎重な設計と専門家の支援が欠かせません。本コラムで紹介した視点・ステップを参考に、自社の強みを活かした転用戦略をぜひ設計してみてください。